Exposición: Ouvrard. La llave de los sueños

Curadores: Juan Manuel Alonso, Mónica Castagnotto y Maximiliano Masuelli

Museo Municipal de Bellas Artes Juan Castagnino de Rosario

Mayo/Junio de 2016

Luis Ouvrard nació en Rosario en 1899, sus padres vinieron del Périgord, antigua provincia francesa, comarca imaginaria a la que volverá recurrentemente. La mayor parte de su vida profesional la dedicó a su trabajo como restaurador de pinturas, esculturas, imágenes religiosas y muñecas y a sus clases como profesor de color. Pintaba los domingos recurriendo a los géneros más transitados, como el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje y las figuras. Pero al promediar la década de los cincuenta, cuando se jubiló, se produjo un cambio profundo en su obra. Como típico pintor de naturalezas muertas, Ouvrard entendía que la clave de su trabajo radicaba en la relación con los objetos que conjuraba en la tela. Cosas con las que establecía un fuerte vínculo de intimidad y reflexión permanente. En realidad lo que pintaba era una conversación ininterrumpida con aquellos tesoros de su proximidad.

La escritora francesa, por adopción rosarina desde hace casi diez años, Pauline Fondevila recurre en su libro Una casa y un tambor (2014) al anacrónico y sentimental diario de viaje de un náufrago. Allí, en un castellano extranjero, mínimo e íntimo, da cuenta de sus días en una isla desierta del Paraná entre la supervivencia, el whisky, el tabaco y las largas jornadas de dibujo sobre la arena. El relato verdaderamente comienza cuando huye de un posible rescate, cuando toma la decisión de extraviarse, de abandonar el tiempo marcado por una vida en común con los otros para sumergirse en una temporalidad detenida, ni siquiera animada por la espera. En esta planicie del tiempo, en este lugar perdido, claro que la isla de Fondevila está lejos de ser un espacio concreto, emerge una vivencia caleidoscópica del mundo. Se revela una serie de imágenes silenciosas de prodigiosas texturas y tonalidades, escenas planas y yuxtapuestas en intrincados patchworks que obligan al detenimiento. Esta misma sensación parece inducir la reciente exposición que recoge óleos, pasteles, dibujos y grabados producidos entre 1914 y 1988 por Luis Ouvrard.

Algunos trazos biográficos. Ouvrard nació en Rosario casi con el cambio de siglo, sus padres vinieron del Périgord, antigua provincia del sudoeste de Francia, comarca imaginaria que retornará incesantemente en su última producción combinada con otro escenario siempre recurrente: el horizonte pampeano. Sus primeros años transcurrieron en el barrio Los Teatros, allí se acercó a la pintura repasando decorados teatrales con otros muchachitos, luego empezó a trabajar en el taller de una santería. Formación, autodidacta: tres meses con el pintor francés Fernando Gaspary y dos años de dibujo en el Ateneo Popular. En el patio con parral de su infancia, Ouvrard escuchaba las conversaciones de su madre con la madre de Antonio Berni. Las mujeres comentaban las lejanas noticias que Berni les hacía llegar desde Europa, donde se sostenía con una beca del Jockey Club. Una vez Berni le escribió desde Segovia a Ouvrard: “Yo siento que Ud. no pueda venir a estas tierras, debe hacerlo aunque llegue viejo, despierta toda la pasta de artista que pueda tener el individuo, es que esas pampas son unas drogas de anestesia para el espíritu”.

Pero Ouvrard no fue un náufrago. En 1918 fue admitido en el Salón Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en el que participó casi ininterrumpidamente hasta mediados de los años cincuenta. En la década del veinte entró en contacto con las lecturas vernáculas del postimpresionismo de la mano del grupo Nexus, con el luminarismo de Ángel Guido y su tratamiento de la perspectiva atmosférica regida por un tono sentimental cercano al registro subjetivo. En esos años llegó a sus manos un libro sobre Cézanne, préstamo de un cerealero que viajó a París. Ya en los años treinta se compenetró con la superficie pictórica más dura próxima al Novecento, la interrogación íntima sobre lo cotidiano de Morandi, los horizontes metafísicos de Sironi y de De Chirico. También con las indagaciones modernistas de David Alfaro Siqueiros y de Alfredo Guttero. Integrando grupos, participando en exposiciones colectivas, compartiendo diversos encuentros en el campo artístico rosarino, Ouvrard fue compañero de Berni y su grupo en torno a la Mutual, de Juan Grela, Leónidas Gambartes, Augusto Schiavoni, Julio Vanzo, Alberto Pedrotti, entre muchos otros que conformaban una densa red de intercambios. Aun así expuso solo recién a los setenta años de edad en la galería rosarina Renon. La mayor parte de su vida activa profesional la dedicó a su trabajo como restaurador de pinturas, esculturas, imágenes religiosas y muñecas, y a sus clases como profesor de color. Pintaba para sí los domingos recurriendo a los géneros súper clásicos: retratos, naturalezas muertas, paisajes y figuras. Pero a mediados de los años cincuenta, cuando se jubiló, su proyecto pictórico empezó a producir un giro inesperado.

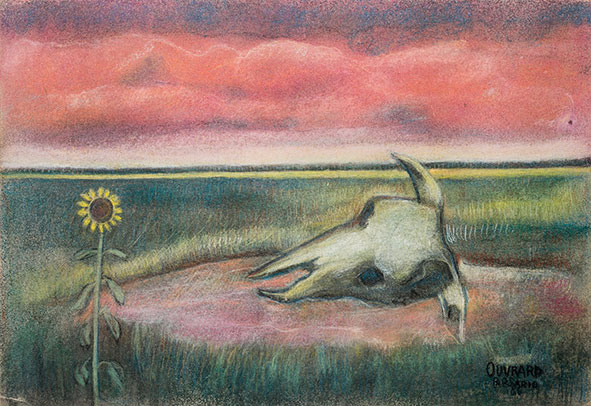

Un atardecer tendido sobre una línea verde recta, casi el grado cero de la iconografía pampeana y del paisaje, enmarca una naturaleza muerta humilde compuesta de camotes recién sacados de la tierra sobre el plano convenientemente rebatido de una mesa. La atmósfera de este crepúsculo estático une en un mismo lugar la yuxtaposición de los géneros. Sin embargo, prevalece un rasgo retórico fundamental de la naturaleza muerta, su posibilidad de suspender la agonía del relato para generar un espacio achatado temporalmente, un estado de suspensión que se repliega sobre una gramática básica de la visión y como en un sueño, tal vez bajo el influjo de la droga de la anestesia de la pampa de la que hablaba Berni, las cosas comienzan a agitarse en nuevas relaciones, surgen otros vínculos entre aquellos tesoros de la proximidad que son interrogados como oráculos.

Como buen pintor de naturalezas muertas, Ouvrard sabía que la clave era su relación con los objetos que llevaba a la tela, al cartón o al papel, con los que trababa un vínculo de intimidad, de meditación e introspección constante. En realidad, lo que pintaba era un sigiloso diálogo permanente con estas materias. Por eso coleccionaba hojas y flores secas que con la delicada paciencia de un herbario reproducía en sus más mínimos accidentes. Este repertorio de modelos se fue reduciendo cada vez más, en sus últimos diez años unas pocas cosas construían la totalidad de su mundo que aun así no dejaba de expandirse. Y las coordenadas del tiempo y el lugar eran cada vez más inciertas. Las batatas, las vacas, las flores de cardo vernáculas se confundían con los hongos o las trufas de un alucinado Périgord, la antigua tierra de los padres solo presente desde los relatos familiares y las vívidas imágenes de sus fantasías infantiles.

Sería más exacto decir que el tiempo no se ha suspendido sino que se ha ramificado en una trama compleja, como las nervaduras de las hojas recogidas del campo, en las que es difícil percibir cualquier direccionalidad que pueda reducirse a unos pocos vectores. Al ingresar a las salas consecutivas del Museo Castagnino, el planteo curatorial a cargo del equipo conformado por Juan Manuel Alonso, Mónica Castagnotto y Maximiliano Masuelli se hace cargo de este flujo en dispersión. Se abandona la pretensión de la genealogía, de la narrativa de los inicios, los puntos de quiebre y los ocasos. La museografía y sus aparatos metadiscursivos se repliegan en un segundo plano, expectantes. Así emerge una serie de constelaciones que priorizan la puesta en juego de pequeños modos, detalles, un gusto por lo tangencial. Se da a ver una amalgama de distintos sustratos, una serie de momentos fusionados en iridiscentes conjuntos. Como las zetas brillantes diseminadas en el pasto de los paisajes alucinados de Ouvrard. Complementa muy bien este itinerario una cuidada publicación precedente a la exposición, que produjeron los curadores coeditada por la Editorial Municipal de Rosario e Iván Rosado este año.

La presencia de intrincados y prodigiosos recorridos como los de Ouvrard vuelve a escenificar para la historia del arte un terreno intrincado y fértil en el que ya nos es posible retornar a ninguna teleología que tranquilice nuestros tránsitos. El escenario no es nuevo, pero no deja de acicatear nuestras perspectivas. En este momento, una dimensión del posfuturo tan parecido a la isla desierta de Fondevila, itinerarios como estos resplandecen, son imágenes silenciosas y fascinantes suspendidas en una galaxia de caleidoscópicos fragmentos.

Créditos fotográficos: Laura Glusman y Andrea Ostera